杖が欲しいけれど、種類は多いし、お値段もいろいろ。。

一体どれを購入したらよいのかと悩んでしまうことがありますよね?

それは、杖は使い方や歩き方に合わせた形や長さがあるからです。

「目的」「歩行能力」「好み」など、あなたの条件にぴったりな杖を選びましょう!

杖の役割

杖には「歩行の安定化」「足腰の負担軽減」「転倒予防」「疲労抑制効果」などの効用があり、怪我をされた後のリハビリにも使われます。

杖を使って補助すると歩行が楽になり、散歩などで体を動かす時間が増え、行動範囲も広がります。

ご自身のためにも家族のためにも、歩行習慣を身につけて、運動能力を維持していきましょう。

目的に合った杖を選ぶ

杖の種類を知った上で、適したものを選びましょう。

お出掛けする機会の多い方は、シーン別に杖を用意しておくと便利ですよ。

杖を使うシーンや場所、歩行能力のレベルによって杖の選び方が異なります。

★ご注意ください!

棒状杖は、「つえなしで自立歩行ができる人が、より安定して歩行できるよう、補助的に使用するものです。」

次のような方は危険ですので、使用しないでください。

1、杖がなくては歩行できない人。

手すりなどに伝わらなければ歩行できない方や、介助者に手伝ってもらわなければ歩けない方などは、非常に危険ですのでご使用をお控えください。

2、リハビリ中などのように、体重の一部を支えないと歩けない人。

ただし、医師などの指導の下で使用する場合はこの限りではありません。

*杖に頼りすぎると肩や手を傷める恐れがあります。

*転倒などから思わぬ大事故につながる危険があります。

*誤った使用方法は、つえが曲がったり、折れる恐れがありますのでご注意ください。

1.杖の種類

- 折りたたみ杖 ▼

- 伸縮杖(長さ調整式杖) ▼

- 長さ固定の一本杖 ▼

- 多点杖 ▼

- 2本杖 ▼

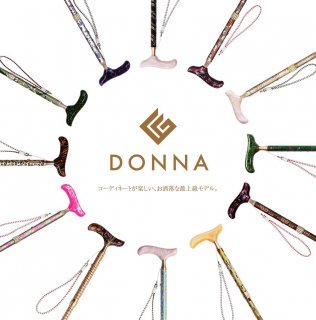

折りたたみ杖

おでかけ先で使いたい方、車に常備したい方におすすめ

・小さく畳める杖がほしい!

・旅行など外出先で使いたい!

・疲れた時や急な登りで一時的に頼りたい!

という方におすすめです。

バッグやスーツケースに入れることができるため、外出先に携帯して、疲れた時や急な坂道、長距離を歩く時など、一時的に頼りたい場面でさっと取り出して使うことができます。

シナノの折りたたみ杖は、内部でゴムで繋がっているので分解してもバラバラにならず、組み立ても簡単!また、使用時に長さ調節ができるようになっています。

伸縮杖(長さ調整式杖)

長さを自由に調節できる杖。初めて杖を使う方やプレゼントにおすすめ

・杖を使ってみたい!初めて選ぶ杖はどれがいい?

・身長に合わせて長さを調節したい!

・ご家族やご友人に、杖をプレゼントしたい!

という方におすすめです。

長さを段階的に調節することができる杖です。杖が上段と下段に分かれおり、スライドさせることで、身体に合った長さにし使用します。

伸縮の調整方法には、2つのタイプがあります。

・1『ラチェット式』

調節ボタンを穴に引っ掛けて杖を固定するタイプです。長さを2cm〜2.5cm刻みで調節できます。シナノ製伸縮杖のほとんどが、ラチェット式を採用しています。

・2『アンロックグリップ式』

片手での伸縮操作ができるタイプです。杖を押し下げるとロックが外れ、長さを自由に調整できます。

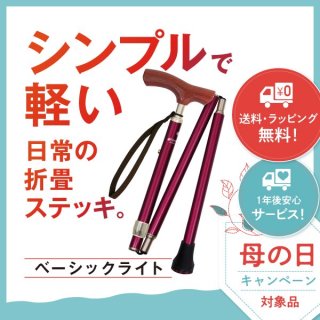

長さ固定の一本杖

日常的に杖を手放せない方や、杖の適正な長さが分かっている方におすすめです

長さの調整機能がないシンプルな杖です。

軽くて取り回ししやすいという特徴があります。

多点杖

一点杖では不安な方におすすめです

・安定感の高い杖が欲しい!

・一点杖ではぐらぐらして不安が。。

という方におすすめです。

広い基底面が、歩行時や立ち上がりの荷重をしっかり受け止めます。安定感があるから転倒のリスクを減らし、安心してご使用いただけます。

介護保険「福祉用具貸与対象」のため非課税です。

2本杖

つまづく、ふらつくなど、歩行が不安定になり始めた方におススメです

・転倒予防に使いたい!

・術後のリハビリやウォーキングに使いたい!

という方におすすめです。

転倒予防を目的とした杖です。

また術後のリハビリテーションやウォーキングにもお使いいただけます。

杖を両手に持つことで背筋が伸び、左右のバランスが取れ、重心が安定します。

歩行時にかかる負担が2本の杖に分散するため、膝や腰の痛みの軽減も期待できる優れものです。

2.杖の適切な長さ

身長に合った杖の長さ

適正な杖の長さを知り、杖選びをしましょう。

SGマーク基準書では、杖の先を同側の足先の前方20センチにおき、肘を30〜40度(もっとも自然な角度)に屈曲した位置で、杖の長さを決めるように勧めています。

杖が長すぎると?

杖に体重をかけることができないため、杖本来の役割を果たすことができません

杖が短すぎると?

前かがみになり重心が安定せず、大変危険です。

杖をお使いになる方の身長を入れ、「計算」をクリックしてください

背の曲がった方に合った杖の長さ

・無理のない範囲で、軽く背を伸ばします。

・腕を下げ、肘を曲げやすい所まで曲げます。

・その時の手から地面までの高さ。

この長さが杖の適正な長さとされています。

こちらを基準に、ご本人が疲れず、使いやすいと感じる長さで杖をお選びください。

※重度の円背の方や歩行に困難が伴う場合は、理学療法士や専門の先生にご相談のうえ、杖をお選びください。

3.正しい杖の使い方・つき方

正しい杖のつき方をすることで、痛みのある足にかかる荷重を軽減することができます。最も重要なのは、『痛みのない側の手で杖を握る』ことです。

例えば、右足が悪いにもかかわらず、利き手で持ちやすいからといって、右手に持ってしまうケースがありますが、この場合は歩行の補助になるどころか、逆に負荷がかかってしまいます。

ここでは、初めての杖でも安定して歩きやすい「3動作歩行」と、歩行が安定している方、杖に慣れている方におススメの「2動作歩行」を紹介します。

杖を用いた正しい歩き方をマスターして、快適な杖生活を楽しんでください!

3動作歩行

初めての杖でも安定して歩きやすい「3動作歩行」をご紹介します。

『足に痛みのない側の手で杖を握ります』

1、まず杖を出します

2、つぎに痛い方の足を出します

3、痛くない方の足を出します

という3つの動作です。この1〜3の動作を繰り返して歩行します。

2動作歩行

歩行が安定している方、杖に慣れている方におススメなのが「2動作歩行」です。

『足に痛みのない側の手で杖を握ります』

1、杖を前につきながら、痛い方の足を前に出します。

2、痛くない方の足を痛い方の足と杖の先に揃えます。

という2つの動作です。この1と2の動作を繰り返して歩行します。

4.グリップ(握り)の種類

シナノ製杖に使用されているグリップ(握る部分)は、素材や機能などでたくさんの種類があります。

グリップのタイプから杖を選びたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

- 1. アクリルグリップ ▼

- 2. 木製グリップ ▼

- 3. ソフトグリップ ▼

- 4. 抗ウイルスグリップ ▼

- 5. やわらGELグリップ ▼

- 6. ベルベットグリップ ▼

- 7. カーボングリップ ▼

1. アクリルグリップ

アクリルグリップには「ピアノブラック調」や「大理石調」などがあり、深みのある品格が特長です。普段使いからフォーマルまで、手元を美しく彩ります。

【アクリルグリップの杖】

2. 木製グリップ

【木製グリップの杖】

木製グリップには「花梨製グリップ」や「カエデ製グリップ」などがあり、あたたかな風合いが特長です。木目がひとつひとつ違うという魅力もあります。

3. ソフトグリップ

柔らかい発泡ゴムがグリップ全体に被覆されているグリップです。手に掛かる圧力を吸収し、手の痛みを軽減してくれます。

【ソフトグリップの杖】

4. 抗ウイルスグリップ

抗ウイルス・抗菌素材が配合されたグリップです。形状なども工夫されており、握りやすく滑りにくい仕様となっています。

【抗ウイルスグリップの杖】

5. やわらGELグリップ

手のひらが当たる部分に柔らかい「ゲル状のソフト樹脂」を内蔵しているグリップです。握り疲れや傷みを軽減する効果があります。

【やわらGELグリップの杖】

5.おすすめ杖診断

あなたにぴったりな杖を選びましょう!